Ortstruppe Schwäbisch Gmünd

Der Schwäbische Albverein hatte seine Anfänge in den Verschönerungsvereinen von Württemberg ab etwa 1842. Zu den Ältesten gehörte der 1843 in Heidenheim gebildete Verein.

Am 21.03.1867 rief Dr. Valentin Salzmann den Verschönerungsverein Esslingen ins Leben. Diesen Vereinen oblag es, Wegweiser, Bänke und Schutzhütten zu errichten. In Gmünd wurde ein solcher Verein 1888 gegründet.

Dr. Salzmann war es auch, der den Gedanken verwirklichte, die Tätigkeiten dieser Vereine zu verbinden. Eine erste Zusammenkunft fand am 13.08.1888 in Plochingen statt und am selben Ort am 12.11.1888 eine konstituierende Sitzung, an der auch Vertreter des Verschönerungsvereins Gmünd teilnahmen. Somit gilt das Jahr 1888 als Gründungsjahr des Albvereins mit Dr. Salzmann als 1. Vorsitzendem. Auf Vorschlag von Prof. Nägele erschien im Mai 1889 die erste Ausgabe eines Vereinsblattes. Im selben Jahr trat Gmünd dem Albverein bei und beschrieb im ersten Vereinsheft, aus der Feder von Apotheker Rathgeb stammend, seine Vereinsziele folgendermaßen:

„Herstellung von Wegen und Wegzeichen im Taubental und einer Anlage am Amselbrunnen, später Hereinbeziehung des Rechbergs mit Herstellung einer Orientierungstafel am dort befindlichen Fernrohr.“.

Im gleichen Jahr gründete sich eine Ortsgruppe in Heubach. In den monatlich erschienen Albvereinsblättern Nr. 5 und 6 vom September und Oktober 1889 beschreibt der Arzt Dr. Franz Keller in zwei lesenswerten Berichten den Rosenstein, seine Burgruine sowie die Probleme mit der Brücke über den Burggraben. Dr. Keller wurde dann 1894 der 1. Gauobmann im Nordostalbgau, einem von 10 Gauen, in die das Vereinsgebiet damals aufgeteilt war.

Im gleichen Jahr gründete sich eine Ortsgruppe in Heubach. In den monatlich erschienen Albvereinsblättern Nr. 5 und 6 vom September und Oktober 1889 beschreibt der Arzt Dr. Franz Keller in zwei lesenswerten Berichten den Rosenstein, seine Burgruine sowie die Probleme mit der Brücke über den Burggraben. Dr. Keller wurde dann 1894 der 1. Gauobmann im Nordostalbgau, einem von 10 Gauen, in die das Vereinsgebiet damals aufgeteilt war.

Dr. Franz Keller

Der 1. Vorsitzende des Schwäbischen Albvereins, Dr. Salzmann, verstarb am 17.01.1890. Zum Nachfolger konnte Rechtsanwalt Ernst Cammerer gewonnen werden, der bis zum 16.11.1913 den Gesamtverein leitete. Dem Ausschuss des Gesamtvereins gehörten damals auch Kameralverwalter Bilfinger und Postsekretär Schmid aus Gmünd an.

Der 1. Vorsitzende des Schwäbischen Albvereins, Dr. Salzmann, verstarb am 17.01.1890. Zum Nachfolger konnte Rechtsanwalt Ernst Cammerer gewonnen werden, der bis zum 16.11.1913 den Gesamtverein leitete. Dem Ausschuss des Gesamtvereins gehörten damals auch Kameralverwalter Bilfinger und Postsekretär Schmid aus Gmünd an.

Dr. Salzmann

Im Jahr 1896 fand die Hauptversammlung in Gmünd statt und führte am 12.03.1900 mit der Einführung des BGB zur Eintragung ins Vereinsregister beim Amtsgericht Esslingen.

Schon in der ersten Vereinssatzung legte man die Herausgabe guter Touristenkarten als Aufgabe des Vereins fest. In den Jahren 1892 bis 1901 erschien jedes Jahr in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Landesamt eine Umgebungskarte, 1895 das Blatt Nr. VI für Gmünd, Göppingen und Umgebung. Diese Karten mit Wanderwegen und zugehörigen Zeichen erhielten die Mitglieder als Vereinsgabe. Da Gmünd aber stets am Schnitt und Rand verschiedener Blätter lag, entschloss sich unsere Ortsgruppe 1989 zum hundertjährigen Jubiläum in Verbindung mit dem Landesvermessungsamt, eine eigene Karte herauszugeben.

Dieses Blatt „Schwäbisch Gmünd und Umgebung“ liegt stetig ergänzt heute in der 4. Auflage vor und ist in den Buchhandlungen und beim i-Punkt in Schwäbisch Gmünd, dem Tourismusbüro, erhältlich.

Doch die Hauptaufgabe des Albvereins ist die Durchführung von Wanderungen. Dies setzte voraus, dass Wege entweder vorhanden waren oder geschaffen, in jedem Fall aber durch Zeichen markiert wurden. Diese Aufgabe oblag anfänglich vor 120 Jahren dem Gauobmann, im Nordostalbgau war es der besagte Arzt Dr. Franz Keller. In einem Beitrag schildert er die Schwierigkeiten, die er, ganz auf sich gestellt und alles zu Fuß zu überwinden hatte. Er fand dann Unterstützung durch Mitglieder der Ortsgruppe, von der er namentlich die Gebrüder Grimminger und Dr. Nithelm Pfeffer lobend erwähnte. Noch heute trägt der Weg zum Rechberg den Namen „Pfefferweg“. Während der Rosenstein oder der Aasrücken mit Umgebung als Wandergebiete gern angenommen waren, mieden die Wanderer das Kalte Feld. Den Namen dieser fast 800 m hohen Ebene, der höchsten Erhebung im Ostalbkreis, gaben ihr die Bauern der Umgebung. Erst mit dem Aufkommen des Skilaufs begann man sich für das Gebiet zu interessieren.

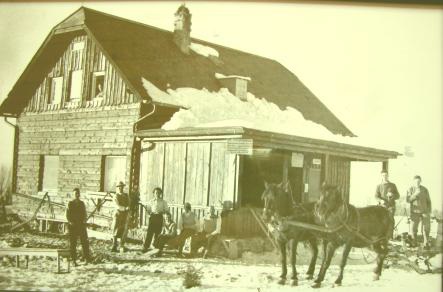

Der Albverein baute auf 781 m Höhe über dem Meeresspiegel aus Naturstein eine Schutzhütte mit Holzaufbau, der noch heutigen kleinen Aussichtsplattform. Diese im August 1903 eingeweihte Hütte, bekannt als „Villa Maus“, ist heute noch ein beliebtes Wanderziel. Hier findet seit über 30 Jahren am 01.01., bei Wind und Wetter, ein Neujahrsgottesdienst statt, mit dem die Gmünder Ortsgruppe das Wanderjahr mit vielen hundert Besuchern eröffnet.

Mit der Errichtung der Steinbühlhütte im Jahr 1907 durch den Männerturnverein Stuttgart begann eine rege Bautätigkeit, die mit über 30 Häusern auf dem Kalten Feld mit Umgebung inhaltlich und rechtlich im Zweiten Weltkrieg ihr Ende fand. Unmittelbar neben der erwähnten Schutzhütte wurde 1910 von einem Franz Dolderer eine Gastwirtschaft gebaut, aber bereits 1916 an die Gruppe „Jung Deutschland“ nach Göppingen verkauft.

Im Jahr 1930 erwarb der Albverein das Gebäude, baute es zu einem Wanderheim aus und benannte es nach dem 1. Gauobmann Franz Keller. Neben dem Haus selbst wurde umliegendes Gelände erworben und die Verwaltung des Wanderheims ausdrücklich in die Hände der Ortsgruppe Gmünd gelegt. Das Haus mit Selbstversorgung ist mit über 20 Übernachtungseinheiten ausgestattet.

Dies war auch die Geburtsstunde des Kalte Feld Tees, den der Gymnasiallehrer für Physik und Biologie, Dr. Wilhelm Pfeffer, kreierte. Aus über 7 Kräutern, gesammelt auf der Wachholderheide mit bis dahin großen Heideflächen, getrocknet und mit eigenem Quellwasser zubereitet, ist er bis heute ein von allen Wanderern gerühmter Gesundheitstrank.

Nachfolger von Dr. Franz Keller als Gauobmann wurde Konrad Burkhardt aus Gmünd, Kaufmann in einer Silberwarenfabrik und nach dem Zweiten Weltkrieg Landrat des Landkreises Schwäbisch Gmünd. So wie unsere Alb als Unterscheidung zur Frankenalb oder dem Schweizer Jura den Namen „Schwäbisch“ trägt, erhielt Gmünd in der Zeit des „Großdeutschen Reiches“ diesen Namenszusatz. Im Jahre 1938 feierte der Albverein in Plochingen, dem Ort seiner Gründung, das 50-jährige Bestehen im Saal des Waldhorn.

Eine kleine Episode am Rande zur Verbindung von Hauptverein und unserer Ortsgruppe:

Pächter der Plochinger Brauereigaststätte war seit 1935 das Ehepaar Rogner. Im Jahr 1949 übersiedelte es nach Gmünd und übernahm als Pächter das Gasthaus „Kreuz“ in der Sebaldstraße. Der ältere Sohn führte die Wirtschaft weiter und ist sicher noch manchem als unser Vereinsmitglied unter dem Namen „Kreuz-Karle“ in Erinnerung.

Mit dem Zweiten Weltkrieg begann auch für den Albverein ein dunkles Kapitel. Der Hornberg war Ziel von Luftangriffen und das Franz Keller-Haus wurde 1945 von den amerikanischen Streitkräften bis 1947 beschlagnahmt. Danach konnte mit Aufräumarbeiten mühsam begonnen werden. Der Hauptverein führte zur Wiedereröffnung des Wanderheims 1951 eine Sternwanderung zum Kalten Feld durch. Die Übernachtungen und Aufenthalte auf unserem Vereinsgelände blieben jedoch stark beeinträchtigt. Eine ständige Übungs- und Funkeinheit amerikanischer und französischer Streitkräfte blieb mit ihren stetig laufenden Generatoren über dem Wanderheim stationiert, erst 1975 gelang es den Mitarbeitern der Gmünder Ortsgruppe durch persönliche Verhandlungen und Gespräche vor Ort die Militäreinheit zum Abzug zu bewegen.

Bereits 1976 machte sich der damalige Hausverwalter Manfred Wagner mit Familie und zahlreichen Wanderfreunden daran, das Franz-Keller-Haus umzubauen und zu erweitern. Bei dieser handwerklichen und finanziellen Meisterleistung beteiligten sich auch Wanderfreunde der Ortsgruppe Altbach, bis heute noch eng verbunden über den Hüttendienst und durch gemeinsame Wanderungen. Das Wander- und Übernachtungsheim war damit der zunehmenden Wanderbewegung angepasst. Gleichzeitig konnte durch Zukäufe im umgebenen Gelände der Grundbesitz erweitert und durch Tauschvorgänge günstig abgegrenzt werden. In einer größeren Pflanzaktion wurden die Grenzen markiert und Schäden auf dem früheren Militärgelände beseitigt. Dies war auch der Beginn einer jährlich wiederkehrenden Pflege der Wachholderheide auf Vereinsgelände. Allerdings entstanden auf den benachbarten Erika-Heiden immer mehr Getreide- und Maisfelder der Landwirte, die eine Veränderung der Kulturlandschaft bis heute nachhaltig bewirken.

Die wachsende Zahl der Besucher als Wanderer und Übernachtungsgäste machte in den folgenden 30 Jahren weitere bauliche Anpassungen des Franz-Keller-Heimes erforderlich. Eine große Erleichterung bedeutete der Anschluß an die allgemeine Wasserversorgung. Bis dahin konnte der Wasserbedarf von einer Quelle am Nordostabhang des Kalten Feldes gedeckt werden. Aus der dortigen Brunnenstube konnten etwa 10% der Quellschüttung mittels eines sogenannten Widders auf die Albhochfläche gefördert werden. Gleichzeitig wurden, weitgehend in Eigenleistung, mit großem handwerklichen Geschick die Wirtschafts- und Übernachtungsräume erweitert und der Sanitärbereich modernisiert. Eine tatkräftige Unterstützung erfuhr dabei der Albverein als Hausherr durch die Rechner der Gmünder Ortsgruppe. So präsentiert der Betreuungsverein „Wanderheim Franz-Keller-Haus e.V.“ heute nach 85 Jahren seinen Besitz zeitgemäß an den Erholungserfordernissen des Freizeitverhaltens im 21. Jahrhundert.

Ein schockierender Anblick bot sich Wanderern im Mai 1988. Ohne Ankündigung und über Nacht war wieder eine Militäreinheit der Besatzungsmacht mit schweren Fahrzeugen im Landschaftsschutzgebiet des Kalten Feldes aufgezogen. Das gerade aufgetaute Erdreich war in eine Schlammwüste verwandelt. Durch schweres US-Militärgerät, in einer unnötigen Aktion durchgeführt, wurde das Erdreich der Wachholderheide landschaftszerstörend durchgepflügt. Ausgestattet mit Gummistiefeln statt Wanderschuhen zogen die Gmünder Albvereinsfreunde zum Ort der Zerstörung und erreichten im Gespräch mit den zuständigen Offizieren, unterstützt in Wort und Bild durch die örtliche Presse, einen raschen Abzug des Militärs. Zurück blieb eine Fläche zur Renaturierung: Ein Jahr vor dem hundertjährigen Jubiläum der Ortsgruppe.

Um die Kernaufgabe des Albvereins, Wanderungen durchzuführen, ist der Ausbau von Wanderwegen, ihre Markierung und Aufnahme in Wanderkarten Voraussetzung. Von Anfang an war dies Aufgabe der Vorstände der Gaue und dann bis heute jeder einzelnen Ortsgruppe und deren Wegewarte. Es war und ist bis heute eine mühsame und verantwortungsvolle Aufgabe, mit Farbeimern, Tafeln und Handwerkszeug zu Fuß die Wege abzugehen und die Zeichen anzubringen. Der Wegewart der Gmünder Ortsgruppe ist für eine Strecke von 85 Kilometern zuständig. So kommt es, dass inzwischen die Alb durch Wanderwege vollkommen erschlossen ist. Zwei Hauptwanderwege zwischen Donauwörth und Tuttlingen umschließen das gesamte Vereinsgebiet vom Ipf (668 Höhenmeter) mit Resten aus der Keltenzeit bis zum Dreifaltigkeitsberg (985 Höhenmeter) mit einer alten Burganlage. Der Nordrandweg (HW 1) weist eine Länge von 320 Kilometern, der südliche (HW 2) von 260 Kilometern auf. Dazwischen führen durch Täler und über Höhen eine Vielzahl von Querwegen zu einer Vielzahl von Aussichtstürmen, Wander- und Übernachtungsheimen. So hat der Besucher des Hagbergturms bei Gschwend einen weiteren Blick über den Schwäbisch Wald und sieht vom Turm auf den Volkmarsberg, bei günstigster Wetterlage im Süden sogar die Alpen zwischen Zugspitze und Säntis. All diese Wege sind in eine Vielzahl von Blättern im Maßstab 1:50.000 oder 1:35.000 aufgenommen, von denen die Mitglieder jedes Jahr eine neue Karte unserer Alb als Vereinsgabe erhalten. Neben den reinen Fußwegen werden seit Jahren auch zusätzlich Radwanderwege in die Karten aufgenommen. Dieses Kartierungssystem führen auch andere deutsche Mittelgebirgs- und Wandervereine durch, zu deren Verband der Schwäbische Albverein gehört. Die Vielfalt der Wandermöglichkeiten unserer Ortsgruppe ist zum einen in der Topografie der Stadt Gmünd begründet, sie erstreckt sich über 500 m Höhenlinien und weist in allen 4 Himmelsrichtungen unterschiedliche Landschaftsformen aus:

Im Süden die Alb mit den 3 Kaiserbergen, im Osten das Härtsfeld sowie das Rieser Becken, im Norden der Schwäbische Wald und im Westen das rebenbewachsene Remstal zwischen Schurwald und Buocher Höhe.

Zum anderen prägen die Wanderführer persönlich den Charakter der angebotenen Touren. Sie sind auch häufig in verschiedenen Funktionen im Verein in Personalunion aktiv als Hüttenwarte, Schriftführer, Kassier, Weg- oder Jugendwart. Alljährlich wird der Wanderplan am Ende des Jahres erstellt und pünktlich zum Jahreswechsel den rund 500 Mitgliedern der Ortsgruppe Gmünd zugestellt. Denn am 01.01. beginnt das Wanderjahr mit einer großen Besucherschar auf der Hochfläche zwischen „Villa Maus“ und Franz-Keller-Haus.

Das Wandern auf der Alb wurde zu einem in allen Jahreszeiten gestalteten Freizeit- und Erholungsphänomen. Schon im 19. Jahrhundert waren dort Skitourengänger unterwegs. Die neue Langlauftechnik und gespurte Loipen ermöglichten es, die verschneiten Landschaften zwischen Kitzing und Zang im Winter zu durchstreifen, um dann vom Frühjahr bis Herbst die Wälder zwischen Wental und Weiherwiesen zu Fuß oder mit dem Rad aufs Neue zu erleben.

Ob Halbtages- oder Tagestouren: Stets führen sie themenbezogen zu Sehenswürdigkeiten der Natur und unserer Kultur. Unbekannte Dorfkirchen, alte Mühlen und die Seen und Rückhaltebecken im Rot- und Leintal, Aussichtspunkte und die Pflanzenwelt auf der Alb sind Inhalte der Touren, ausgearbeitet und vorbereitet von den einzelnen Wanderführern. Es sind zweitägige Wanderungen mit Übernachtung im Programm – verteilt über Jahre -, bei denen die Teilnehmer alle Wander- und Übernachtungsheime im Vereinsgebiet kennenlernen können. Sportives Gehen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang findet ebenso freudige Anhänger wie das Erkunden von Bächen und Höhlen am Albrand mit Kindern und Jugendlichen.

Die verbesserte Mobilität unserer Gesellschaft fand auch im Wandergeschehen in den zurückliegenden 50 Jahren bis heute ihren Niederschlag. Ziele in deutschen Landen fanden und finden sich in unserem Vereinsprogramm. Gmünder Wanderer zog es unter anderem zu den Maaren der Eifel, über die Höhen der Rhön, mit dem Rad zu den Wasserschlössern im Münsterland oder durch die Täler von Jagst und Tauber. Unsere Wanderführer wagten mehrtägige Kultur- und Wandertage in das benachbarte Ausland nach Südtirol, in das Engadin und Wallis und nach Frankreich. Es löste manchmal Kopfschütteln bei manchen Altvorderen aus. Dabei stehen Genauigkeit und die Klarheit der dortigen Wegekennzeichnungen derjenigen in heimischen Gefilden in Nichts nach. Und so wurden Skiwanderungen entlang der Oberengadiner Seen zwischen Pontresina und Malojapaß oder die Besteigung der Diavolezza und Überquerung des Morteratschgletschers für viele Gmünder Wanderfreundinnen und Wanderfreunde bleibende Erlebnisse. Sie finden ihre Fortsetzung bei Reisen zum Castell del Monte – Staufischem Land – Sizilien – Sardinien – bis heute ins Jahr unseres 125. Geburtstages!

Verfasser©: Karl Lang, Ehrenvorstand der Ortsgruppe Schwäbisch Gmünd

Fotos©: Schwäbischer Albverein Ortsgruppe Schwäbisch Gmünd

Auszug aus der Festschrift „125 Jahre Ortsgruppe Schwäbisch Gmünd 1889-2014“